17.05.2025 von SWYRL/Hans Czerny

Ein ARTE Dreiteiler macht deutlich, wie beschwerlich der Weg für nicht weiße Südafrikaner aus der Apartheid war. Der Rassismus eskalierte in den 50er- und 60er-Jahren. Auf friedliche Proteste folgte die Gewalt von Regierung und Polizei. Zahlreiche Morde und Massaker sind bis heute nicht aufgeklärt.

In den 60er-Jahren hatten die Weißen in Südafrika, die meist holländischer Abstammung waren und sich von Großbritannien loslösten, Angst um ihre selbstgeschaffenen Privilegien gegenüber der nichtweißen Bevölkerung. Schwarze, aber auch "Farbige" und "Inder" mussten stets Pässe bei sich tragen, sie durften öffentliche Sitzbänke nicht mehr benutzen, Parks nicht mehr betreten und wurden in Zügen der zweiten Klasse zugeteilt. Wie es bereits 1960 nach friedlichen Protesten der Schwarzen zu Massakern durch bewaffnete Polizisten kam, schildert anschaulich der ARTE-Dreiteiler (dreimal 60 Minuten), der 35 Jahre nach der Befreiung von der Apartheid die Kinder und Enkel von Betroffenen und Tätern zu Wort kommen lässt. Aufgrund eines Kompromisses (statt völliger Amnestie) sind viele polizeiliche Verbrechen bis heute nicht aufgeklärt. Nicht selten werden Prozesse und Urteile verzögert - solange, bis die Schuldigen nicht mehr am Leben sind.

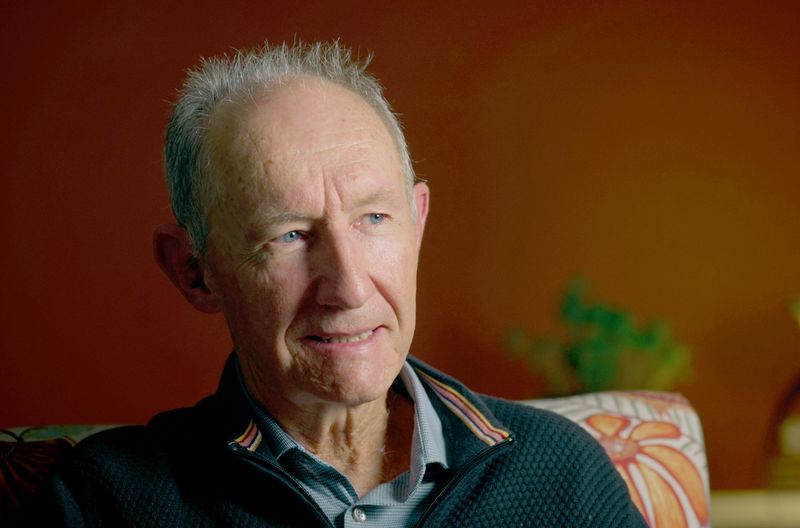

Die ARTE-Doku zeigt den schweren Kampf der Opfer und der Betroffenen aus deren Gefühlswelt heraus. Nachkommen, wie Töchter und Söhne, aber auch weitere Zeugen berichten von ihrem Unglück und den Schmerzen, die sie bis heute begleiten. Andererseits nimmt Wilhelm Verwoud, der Enkel des damaligen Apartheidspremiers Hendrik Verwoud, kein Blatt vor den Mund, wenn er die Vergehen der früheren Regierung beklagt.

Auf einem Familienbild ist er als Baby zwischen einem Dutzend weiterer Enkel auf dem Schoß des Großvaters zu sehen. Heute berichtet er von einem frühen Brief des einst zu "Lebenslänglich" verurteilten Freiheitskämpfers Nelson Mandela, in dem dieser den Großvater um gleiche Rechte für alle bat. "Der Brief wurde nicht einmal gelesen", so sagt er. Es hätte viel Leid verhindert werden können, glaubt der Enkel.

Abonniere doch jetzt unseren Newsletter.

300 Fälle sind unaufgeklärt

So aber kam es zu den Untaten der Polizei und Geheimdienste. Berichtet wird hier unter anderem vom Massaker von Sharpeville bei Johannesburg, wo 1960 vor allem Schüler gewaltfrei gegen die Apartheid protestierten. Es habe 69 Tote gegeben, bestätigte die Regierung. Eine Zeugin, die damals ihren Bruder verlor, berichtet im Film jedoch, es müsse viel mehr Opfer gegeben haben.

Sharpeville gilt als Einschnitt in der südafrikanischen Geschichte, der zur gewaltsamen Gegenwehr des Afrikanische Nationalkongresses ANC führte.

Seit mehr als 40 Jahren warten auch die Angehörigen der vier Studenten, die 1982 von Geheimpolizisten in eine Sprengstofffalle gelockt wurden, auf Gerechtigkeit. Immer wieder wird der Prozess gegen die inzwischen ermittelten Täter verschoben. Die nach dem Ende der Apartheid eingerichtete Wahrheits- und Versöhnungskommission (TRC) stellte 2002 ihre Arbeit ein, übergab aber den Behörden 300 unaufgeklärte Fälle. Als "Politik der guten Nachbarschaft" wollte Premierminister Verwoud einst die rigide Politik der Apartheid verkaufen. Der ARTE-Dreiteiler zeigt die Lügen von damals auf, setzt aber nachträglich auch auf Versöhnung und Gerechtigkeit.